タグ一覧

どうなっているの? 世界のマンション事情 〜台湾編〜

シリーズ「どうなっているの? 世界のマンション事情」では、世界各国におけるマンション事情をご紹介します。今回は台湾のマンション(アパートメント)について調査しました。日本の九州ほどの小さな国土に約2,300万人が暮らす台湾。首都・台北は、1平方キロメートルあたり9,070人という世界有数の人口密集で、都市部ではマンション建築が活発に行われています。

日本と同じく地震が多い地域であり、建築基準法で定められている耐震性は、日本の基準と同等以上が求められています。住まいに対する考え方や文化には台湾らしい個性も感じられます。日本と似ているのに、どこか違う。今回は、そんな台湾のマンション事情についてご紹介します。

目次

1. 台湾のマンション事情を知ろう! 日本との違いって?

2. 台湾のマンションは販売方法が日本と全く違うってホント?

3. 間取りは効率重視? 間取り・内装・設備について

4. 「地震の多い国 台湾」 建物の耐震基準はどうなっている?

台湾のマンション事情を知ろう! 日本との違いって?

台湾の国土は日本の九州とほぼ同じぐらいの大きさです。南北の気温差が大きく、暮らしのスタイルには大きな違いがあります。

首都の台北(タイペイ)周辺は、高層ビルが立ち並ぶ都会的な景色が広がっています。そこから南下するにつれて、木々の深い緑に囲まれた農村地帯が増えていきます。

台北近郊にある台北市・新北市・桃園市の3都市には、特に人口が集中しています。中華民国戸籍省の2025年人口統計によると、この3都市だけで台湾全体の約38%の人が暮らしているのです。

そのため、都市部では高層マンションの建設ラッシュが続いています。しかし、これには台湾ならではの興味深い事情があります。台湾では、「土地を持つものが富を持つ」という考え方が強く根付いているため、投資目的でマンションを購入しても、実際には住んでいないというケースも少なくありません。これが原因で空室率が高いというのが現状です。

一歩路地裏に入ると、古い家屋や、外観がかなり年季の入ったアパートやマンションが数多く見られます。古い家屋のすぐ隣に最新の高層マンションが立ち並ぶなど、新旧が入り混じる独特な街並みが広がっているのも台湾の特徴です。

・台湾における「一軒家」の立ち位置

国土が限られる台湾で一軒家を持てるのは、土地を確保しやすいエリアに住んでいる方か、資産家の方に限られると言われています。物価の上昇や貧富の格差といった社会問題も相まって、多くの人がマンションに暮らさざるを得ないのです。

ただし、台湾では外観は古くても、内装を自分好みにリノベーションして暮らすことがよくあります。借りた家でも、セルフリフォームで自分らしい空間を作り上げている人が多いのです。

ちなみに台湾の伝統的建築スタイルは、「コ」の字型をした「三号院(サンハーユエン)」という煉瓦造りの家屋です。この家屋は、周囲に壁を建てたり木々を植えたりすることで、台風や厳しい夏の暑さを乗り切るための工夫が施されています。しかし、現在では、「三号院」の住居はごく一部に残っているだけで、現在は農村部でも鉄筋コンクリート造りの一軒家が主流になっているようです。

台湾のマンションは販売方法が日本と全く違うってホント?

日本で新築マンションを購入する際、内装まで完成した状態で購入するのが一般的ですが、台湾ではその常識が大きく異なります。

台湾で新しく建てられたマンションは、「スケルトン」と呼ばれる、内装が一切施されていない状態で販売されるのが一般的です。つまり、部屋の中はコンクリートの壁と床だけという状態です。

マンションを購入した人はそのスケルトンの家に、追加で費用を払い、自分好みの内装を自由にデザインできます。自らが住む場合はもちろん、賃貸物件として貸し出す場合も、スケルトン状態から内装を仕上げるのです。そのため、同じマンションで、同じ広さの部屋でも、内装や賃貸の条件が部屋ごとに異なります。

台湾の住宅販売で、もう一つ特徴的なのが「接待中心(ジェダイジョンシン)」と呼ばれる建築です。これは、新しく建つマンションのセールスセンターなのですが、時に美術館と見間違えるほど立派な建物が用意されることがあります。

その目的は、これから販売するマンションのブランドイメージを、訪れた人に視覚的に強く印象付けることです。この接待中心では、商談から受付、そしてモデルルームの展示まで、その全てが行われます。この豪華な建物は短期間しか利用されませんが、そのマンションのブランド価値を高める大切な役割を担っています。購入を検討する人は、この場所で、スケルトン販売だからこそ描ける、理想の住まいを具体的にイメージできるわけです。

●日本と異なる賃貸物件の管理

日本ではマンションの管理は管理専門会社に委託するのが一般的ですが、台湾では基本的に物件の所有者本人、つまり大家さんが管理します。もちろん、外国人の場合は、管理会社を通すことが多いようですが、基本的には大家さんとの直接交渉が多いようです。

入居する時に必要な家具や家電の新規購入も、大家と直接交渉することが可能です。また、もし部屋に何か不具合が出た場合も、住んでいる人が大家さんに直接連絡を取り、交換・修理の交渉を行うのが一般的です。

契約期間は通常1年で、日本のように契約の自動更新はありません。契約期間の途中で解約すると、違約金が発生する場合もあります。

台湾の大家さんの権限はとても強く、「親族が住むことになったから出て行ってほしい」など、大家さん側の都合での途中退去を依頼されることが頻繁にあるほどです。

また、転居などで契約更新の見込みが無いことがわかると、住人が居住していても次の契約者向けに内見予約を受け入れる場合があります。これは、マンションを投資運用の一部として考える台湾の文化そのものと言えます。

一つのマンションに部屋の数だけ大家さんがいるため、古いマンションの建替え計画が持ち上がった際、全オーナーの主張や意見が一致せず、合意に至らないといったケースも多く、建て替えが難しいという事情もあるようです。

間取りは効率重視? 間取り・内装・設備について

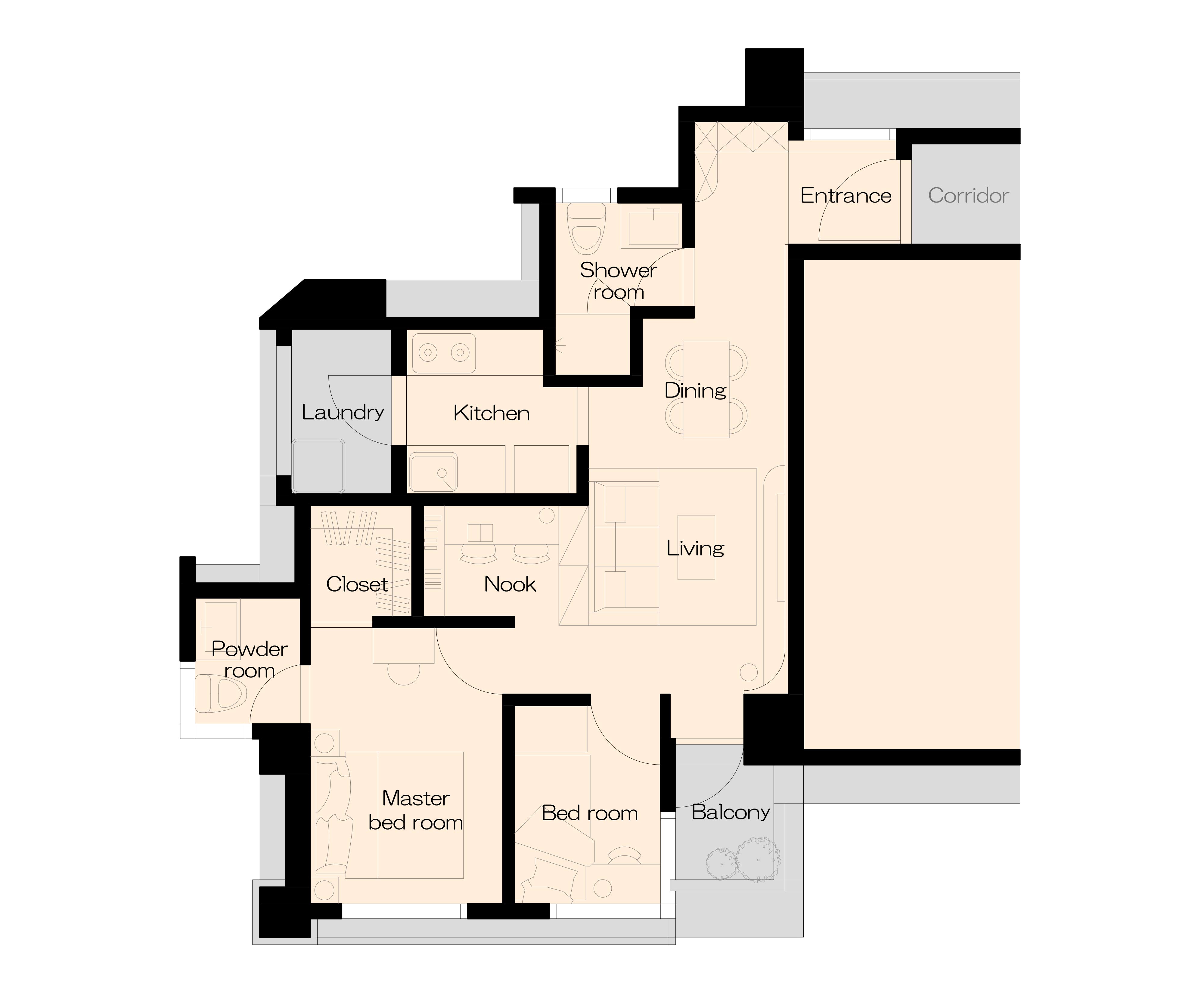

台湾のマンションの平面プラン(例)

台湾の効率を重視した間取りは、日本人にとって興味深いものばかりです。具体的に見ていきましょう。

●間取り

台湾のマンションは鉄筋コンクリート造りで、天井は日本よりも高めなのが特徴です。

高温多湿の気候のため、窓は小さく最小限に抑えられています。床はタイルが好まれます。

ドアは重厚感があり、二重玄関になっているのが一般的です。廊下は「無駄」と考える人が多く、玄関を開けたらリビングという間取りが多く見受けられます。玄関スペースも厳密には取らないことが多いですが、靴は入り口付近で必ず脱ぐ慣習は日本と同じです。

都市部では1〜2ベッドルームタイプが多く、3ベッドルーム以上になると主寝室にバスルームが付いていることが多いです。

また、湯船付きのお風呂は稀で、シャワーブース型になっていて、トイレも同じ部屋にまとまっています。

※台湾と韓国は間取りに共通点が? 韓国のマンション事情はこちら

⇒どうなっているの? 世界のマンション事情 〜韓国編〜

風水の観点から、かつては南向きの「帝王向」が良いとされていました。しかし、同じマンションでも部屋によって方角が異なるため、最近では家具の向きやトイレの位置など、間取りの細部にこだわる人が多いようです。

●内装・設備

台湾の賃貸物件では、大型家具や家電が付いていることが多く、引っ越しの手間が省ける利点があります。洗濯機は「騒音の元になる」と考える人が多く、ほとんどベランダに設置されています。

台北の冬は短いこともあり、エアコンは基本的に冷房機能しか備わっていないことが多いです。

外食文化が根付いている台湾では、キッチンがない物件も珍しくありません。また、食洗機よりも食器乾燥機を備え付けられていることがほとんどです。

台湾のマンションは、駐車場は地下に設置され、ジムやキッズルーム、プールなどが完備されている高級マンションもあり共用部分が充実しています。

日本人にとって文化の違いを感じやすいことの一つにゴミ捨ての方法があります。台湾では、全国で決まった曜日と時間にゴミ収集車が町中を回ります。時間になると住民が自分でゴミを捨てに出てくるのが一般的です。そのため、24時間対応のコンシェルジュが常駐するような高級マンションでは、管理費を充てた住人専用のゴミ捨て場が設置されています。

「地震の多い国 台湾」 建物の耐震基準はどうなっている?

台湾はユーラシアプレートとフィリピン海プレートの境界に位置していることもあり、地震が頻繁に起こる国です。そのため建物の耐震基準は長年にわたって見直され、強化されてきました。

特に1999年にマグニチュード7.3の甚大な被害が出た「921地震(集集地震)」が発生したことで、建築物の耐震設計規範が大幅に修正されました。この地震を受けて、新しい建築物には基本となる耐震レベルを満たすことが義務付けられ、既存の建物にも耐震補強が進められました。

2000年代には建築物耐震設計規範が「建築材料」「周辺環境評価」「断層帯地域における規制」といった項目をさらに強化して改訂されています。

2024年4月3日に花蓮県で起こったマグニチュード7.2の大地震は記憶に新しいと思います。これを受けて耐震基準は再び見直され、より厳格な基準が導入されました。現在、比較的新しいマンションは日本の耐震基準と同等か、それ以上の耐震性を備えていると言われています。

台湾と日本では、地震の頻度や規模、それぞれの国の特性により、地震へのアプローチに違いがあります。両国の文化や特性を理解することは、過去の災害から学び、将来の地震災害に備えるための大切な視点となるでしょう。

今回の「世界のマンション事情 〜台湾編〜」では、日本の九州ほどの国土に多くの人々が暮らす、台湾のマンション事情をご紹介しました。

台湾のマンションは、日本と同じく高層化が進み、耐震基準も日本のものと同等か、それ以上の水準にあると言われています。しかし、そこに暮らす人々のライフスタイルや価値観が色濃く反映された、台湾ならではの工夫や文化が息づいています。

スケルトン販売、家主本人の物件管理方法、直接交渉などの住宅文化は、国民性を色濃く反映していて非常にユニークです。

また、台湾では頻発する地震に対する備えとして、大地震のたびに耐震基準を見直し、観測と検証を重ねて安全性を高めています。

台湾は日本とよく似ている国だと言われますが、台湾のマンション事情は「個性を尊重する文化」と「生活に根差した実用性」が融合した独特の住文化が興味深さに満ちていました。

今回の記事を通じて、皆さんの「世界のマンション事情」への興味が少しでも深まったなら嬉しいです。

■あわせてお読みください。

・どうなっているの? 世界のマンション事情 〜韓国編〜・どうなってるの? 世界のマンション事情 〜スウェーデン編・前編〜

・どうなってるの? 世界のマンション事情 〜スウェーデン編・後編〜

・ユネスコ世界遺産登録の「軍艦島」を視察して

・複雑な立地環境の歴史ある建物「中野ブロードウェイ」、高評価を得た大規模修繕とは

■この記事のライター

□熊谷皇(くまがいこう)

国立大学法人 鹿児島大学院工学研究科建築学専攻終了。専門は建築環境工学(温熱環境、省エネルギー)。国土交通省住宅の省エネ基準検討WG委員、日本産業規格JIS A 9521(2017)技術コンサル、建築環境省エネルギー機構(IBEC)・日本建築センター(BCJ)・職業能力開発総合大学校の講師を歴任。日本建築ドローン協会(JADA)WG委員。

(2025年9月1日新規掲載)

*本記事は掲載時の内容であり、現在とは内容が異なる場合ありますので予めご了承下さい。